从 IOS 26 创新乏力看 IT 巨头破局:如何复刻 iPhone 4 的颠覆式创新?

- 作者: 刘杰

- 来源: 技术那些事

- 阅读:402

- 发布: 2025-07-08 07:11

- 最后更新: 2025-07-11 15:31

iOS26 创新乏力背后:IT 巨头突破时代限制的底层逻辑与破局路径

当 iOS 26 的「液态玻璃」设计被评价为「换皮更新」时,我们不得不回溯 iPhone 4 时代 ——2010 年那款搭载 Retina 屏幕的设备,以 326ppi 像素密度重新定义手机显示标准,其颠覆性创新至今仍被视为智能手机行业的分水岭。从 iPhone 4 到 iOS 26,苹果的创新轨迹折射出 IT 巨头面临的共同命题:如何穿越技术迭代的周期律,打破「渐进式更新」的惯性陷阱,重新掌握时代定义权?

技术突破:从「功能堆砌」到「底层重构」的范式革命

iPhone 4 的颠覆性源于硬件与软件的深度耦合:A4 芯片首次将 CPU、GPU、内存控制器集成于 SoC,配合 Retina 屏幕实现「视网膜级显示」,这种底层技术突破直接改写了用户对移动设备的体验认知。反观 iOS 26,其「Liquid Glass」设计更依赖视觉效果优化,缺乏如 iPhone 4 时代「前置摄像头 + FaceTime」般的场景重构能力。

IT 巨头破局启示:

-

技术锚点需穿透应用层:微软在 Windows 10 时代通过 WSL(Windows Subsystem for Linux)实现操作系统内核级兼容,将开发者生态从封闭转向开放;谷歌 Tensor 芯片与 Pixel 相机的深度协同,以 AI 算力重构移动摄影逻辑,均证明底层技术突破的价值。

-

跨学科技术融合:iPhone 4 的玻璃背板工艺源于康宁公司航天材料技术,这种「非手机领域技术迁移」的创新模式,在如今 AR/VR 领域尤为关键 —— 如 Meta 通过光学衍射波导技术突破 VR 头显轻薄化瓶颈。

生态构建:从「产品矩阵」到「价值网络」的维度升级

2010 年 iPhone 4 依托 iOS+App Store+iCloud 构建的闭环生态,首次实现「手机 - 电脑 - 云端」的数据无缝流转。这种生态壁垒让苹果在功能机向智能机转型中占据制高点。而 iOS 26 的 CarPlay Ultra 虽尝试整合车载场景,但对比 iPhone 4 时代「重新定义移动互联网入口」的野心,更像是对现有生态的修修补补。

行业标杆案例参考:

- 亚马逊的「飞轮效应」:从电商平台拓展至 AWS 云计算,再通过 Echo 智能音箱切入物联网,其生态扩张始终围绕「用户体验 - 流量 - 基础设施」的正向循环,与苹果当年以 iPhone 为中心辐射生态的逻辑异曲同工。

-

特斯拉的「软件定义汽车」:通过 OTA 升级将汽车从硬件产品转化为持续迭代的智能终端,这种「生态穿透行业边界」的模式,正是 iPhone 4 时代「手机替代 MP3 / 相机」逻辑的延续,而 iOS 26 尚未在 iPhone 与其他设备间建立类似颠覆性连接。

需求洞察:从「满足显性需求」到「创造隐性场景」的认知跃迁

iPhone 4 的成功本质是对用户未被表达需求的挖掘—— 当用户还在追求「手机通话质量」时,苹果通过前置摄像头和 FaceTime 创造了「移动视频社交」场景。而 iOS 26 的「未知号码短信静音」等功能,更偏向解决已知痛点,缺乏对未来场景的前瞻定义。

前瞻性需求创造范式:

-

谷歌的「需求预判」机制:通过搜索大数据分析用户行为趋势,在 Android 系统中提前布局分屏多任务、折叠屏适配等功能,将「被动满足需求」转化为「主动设计行为」。

-

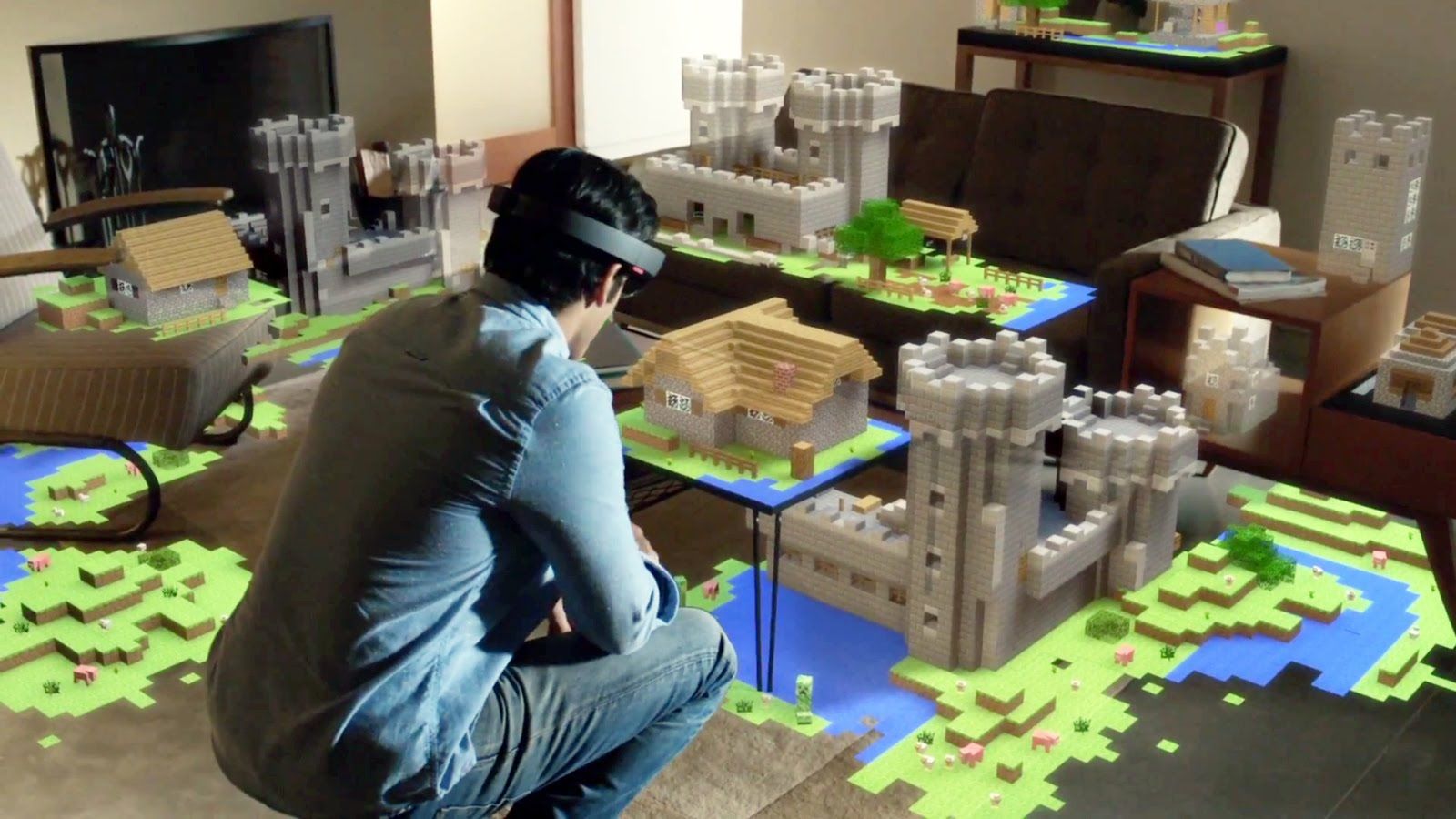

微软 HoloLens 的「场景预演」:通过混合现实技术构建工业维修、医疗培训等虚拟场景,用原型机提前验证未来交互模式,这种「用产品定义需求」的思路,与 iPhone 4 时代「用触控交互替代物理键盘」的创新逻辑高度一致。

组织基因:从「技术驱动」到「创新文化」的底层重塑

乔布斯时代的苹果凭借「不同凡想」的文化,吸引全球顶尖人才突破技术边界 ——iPhone 4 的玻璃切割工艺曾让供应商濒临破产,但最终成就行业标杆。而如今科技巨头的组织架构日益官僚化,iOS 26 的「稳妥更新」背后,或是对创新风险的过度规避。

组织创新能力重构路径:

-

亚马逊的「两个披萨团队」原则:保持小团队作战效率,避免大公司决策僵化,这种组织模式使其在 AWS 云计算等新领域保持敏捷创新。

-

华为的「2012 实验室」机制:设立独立于业务部门的前沿技术研究机构,允许 10% 的资源投入「看似无用」的基础研究,这种对长期创新的耐心,恰是 iPhone 4 时代苹果的核心竞争力。

时代拐点:下一个「iPhone 4 时刻」藏在哪些技术裂缝中?

当 iOS 26 在界面动效上反复打磨时,全球科技行业的颠覆性创新正在别处发生:

-

AI 大模型与终端的融合:谷歌 Pixel 8 通过 Tensor G3 芯片实现本地大模型推理,将 AI 从云端下沉至终端,这种「算力本地化」趋势可能重构移动操作系统逻辑;

-

脑机接口的民用化突破:Neuralink 的植入式设备虽仍处早期,但已展现「用意念控制设备」的可能性,这种交互革命或将彻底颠覆触控操作范式;

-

新能源与智能硬件的跨界:特斯拉 Cybertruck 的不锈钢车身工艺与苹果当年的玻璃背板一样,用工业设计突破定义产品边界,证明创新仍可能来自技术与美学的交叉点。

从 iPhone 4 到 iOS 26 的变迁,本质是科技行业从「颠覆式创新」向「渐进式迭代」的周期循环。IT 巨头要突破时代限制,需重新锚定「技术底层突破 + 生态价值重构 + 需求场景创造 + 组织文化激活」的四维坐标 —— 正如 iPhone 4 的成功从来不仅是一款产品的胜利,而是对「移动互联网时代应该怎样存在」的重新定义。当 iOS 26 在液态玻璃的光影中徘徊时,下一个引领时代的创新,或许正在某个跨界实验室的技术裂缝中悄然生长。